はじめに

IBM i 基幹システムの持続可能な運用を実現するX-AnalysisとAI活用による情報システム部門の近代化

日本国内で多くの企業が長年運用してきたIBM i(旧AS/400)システムは、その堅牢性と安定性から基幹システムの中核を担い続けています。1988年の登場以来、RPG、COBOL、C、Javaなど多様なプログラミング言語に対応し、既存資産を生かしつつ新技術も取り込める柔軟性を備えたプラットフォームとして、多くの企業に選ばれてきました。

しかし、システムの長期運用に伴い、プログラム資産のブラックボックス化、技術者の高齢化による退職、RPG技術者の不足など、様々な課題が顕在化しています。「動いてはいるが、仕様がわからずモダナイゼーションできない」といった状況は、多くの企業に共通する深刻な問題となっています。

本記事では、これらの課題に対してX-Analysisがどのように解決策を提供してきたか、実際の導入事例を基に解説し、さらに2025年7月に提供開始された生成AI機能「X-Analysis Assistant」がもたらす革新的な価値について詳しく説明します。

1. 企業が直面する共通課題と解決事例

1.1 ドキュメント作成・更新の負荷(ホームセンター業界の事例)

背景と課題:

ある大手ホームセンターチェーンは、全国1,200店舗以上を展開し、農業用品から住関連商品まで幅広い商品を取り扱っています。同社の基幹システムは、発注・在庫管理・物流・販売分析など多岐にわたる業務を支えており、IBM i 上で20年以上稼働してきました。

500件にも及ぶシステム修正作業が発生する中で、以下の課題に直面していました:

- プログラム仕様書の作成に1件あたり平均4時間を要し、年間2,000時間が文書作成に費やされていた

- 修正のたびにドキュメントを手動更新する必要があり、更新漏れによる情報の不整合が頻発

- 新規参画メンバーの教育に最新のドキュメントが不可欠だが、その準備に多大な労力が必要

X-Analysisによる解決:

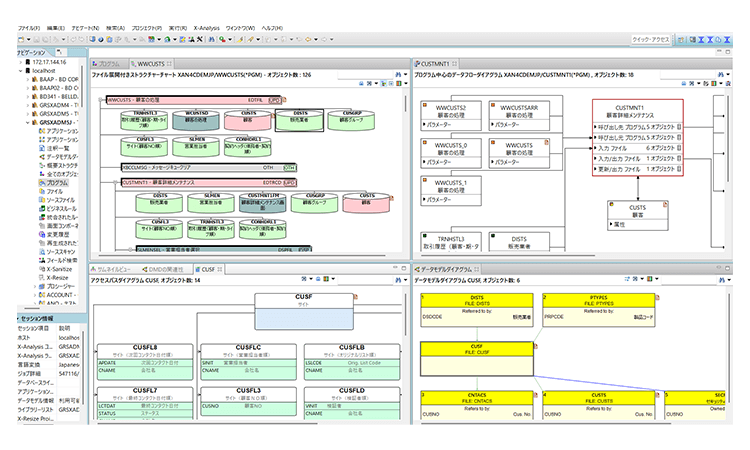

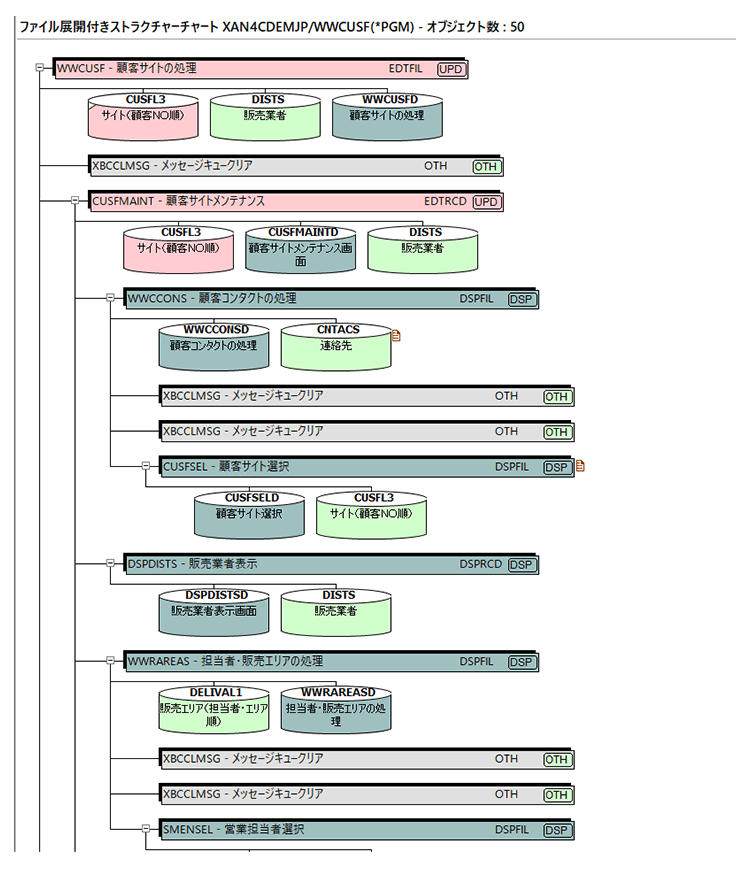

同社では、X-Analysisの導入により、プログラムの構造分析から仕様書作成まで自動化しました。RPGプログラムの解析結果から、データフローダイアグラム、ストラクチャーチャート、クロスリファレンスレポートが自動生成され、ドキュメント作成時間が50%以上削減されました。

さらに、プログラムが修正されるたびに関連ドキュメントも自動更新される仕組みを構築し、常に最新の情報を維持できるようになりました。

1.2 属人化とノウハウの継承(ギフトビジネス業界の事例)

背景と課題:

創業70年を超えるギフトビジネス企業は、カタログギフトの先駆者として年間900万人以上の利用者にサービスを提供しています。同社の受注管理システムは、複雑なギフト商品の在庫管理、配送指示、返品処理などを一元管理する重要な基幹システムです。

30年以上にわたってIBM i 上で運用されてきた同システムは、約8,000本のRPGプログラムで構成されていましたが、以下の課題を抱えていました:

- RPGを理解できる技術者が社内で3名のみという深刻な人材不足

- ベテラン技術者の退職が迫る中、システムの全容を把握している人材が不在

- 新規機能追加や法改正対応のたびに、特定の技術者に負荷が集中

- システムの相互依存関係が複雑で、影響範囲の特定に膨大な時間を要していた

X-Analysisによる解決:

同社は、X-Analysisの影響分析機能を活用することで、プログラム間の依存関係を完全に可視化しました。これにより、修正による影響範囲を瞬時に把握できるようになり、作業効率が飛躍的に向上しました。

また、グラフィカルなインターフェースにより、RPGの知識が浅い若手技術者でもシステムの構造を理解できるようになり、技術継承が大幅に前進しました。

1.3 システムの可視化とスキルの平準化(製造業の事例)

背景と課題:

食品製造業を営む企業では、3拠点の工場で生産管理、品質管理、物流管理を行っています。各工場の生産管理システムは、IBM i 上で独自に開発・運用されており、約3,000本の手組みのアプリケーションプログラムが蓄積されていました。

同社が直面していた課題:

30年間の開発履歴でプログラムがブラックボックス化し、誰も全体像を把握できない状態。

- 工場ごとに異なる開発標準により、技術者の配置転換が困難

- ドキュメントが存在しない、または古すぎて現状と乖離

- 外部ベンダーへの開発委託時に、仕様説明に膨大な時間を要する

X-Analysisによる解決:

同社では、X-Analysisを使用して全プログラム資産の棚卸しを実施しました。未使用プログラムの特定、重複処理の発見、複雑度の高いプログラムの抽出などを行い、システム全体の健全性を評価しました。

この分析結果を基に、工場横断的な開発標準を策定し、どの工場のシステムでも対応できる技術者の育成が可能になりました。

1.4 若手技術者の教育とコミュニケーションの壁(ワイン製造業の事例)

背景と課題:

ワイン製造企業では、在庫管理、受発注、酒税計算などの基幹業務をIBM i 上で運用していました。しかし、世代間の技術ギャップが深刻な問題となっていました:

- ベテラン技術者の知識が暗黙知となり、マニュアル化されていない

- 5250画面での開発に慣れていない若手技術者の学習曲線が急峻

- コードレビューの文化がなく、品質のばらつきが発生

- ベテランへの質問が集中し、本来の開発業務に支障

X-Analysisによる解決:

同社では、X-AnalysisのEclipseプラグインを活用し、若手技術者に馴染みのある開発環境を提供しました。データフローダイアグラムやストラクチャーチャートにより、視覚的にプログラムの動作を理解できるようになり、学習期間が半分に短縮されました。

2. X-Analysisによる課題解決の実績

2.1 定量的な成果

導入企業での実績データ:

開発生産性: プログラム修正時の影響調査時間が平均60%短縮

- ドキュメント作成: 仕様書作成・更新作業が50%以上削減

- 教育期間: 新人技術者の習熟期間が6ヶ月から3ヶ月に短縮

- 品質向上: 修正漏れによる本番障害が年間20件から2件に減少

- 属人化解消: 特定技術者への依存度が80%から30%に低下

2.2 定性的な成果

- システム全体の透明性が向上し、経営層への報告が容易に

- 技術者のモチベーション向上(「何をしているか分からない」ストレスから解放)

- 外部ベンダーとのコミュニケーションが円滑化

- 監査対応やコンプライアンス要件への対応が迅速化

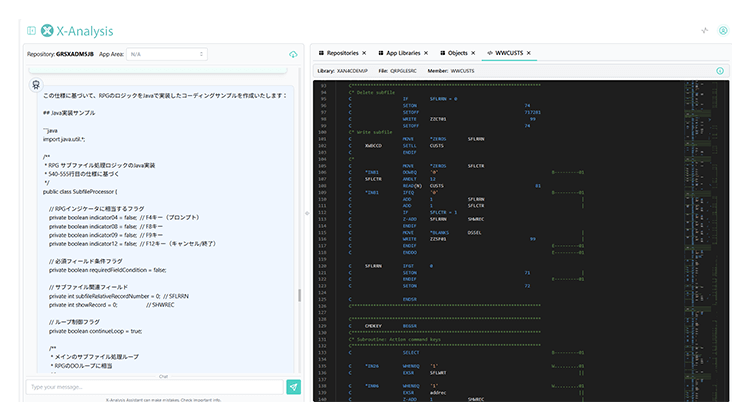

3. 生成AI「X-Analysis Assistant」による革新

2025年7月、X-Analysisに生成AI機能「X-Analysis Assistant」が追加されました。これは、OpenAIのGPTやAnthropicのClaudeといった大規模言語モデル(LLM)と、X-Analysisの構造解析リポジトリを連携させたWebブラウザベースの解析支援機能です。世界5,000社以上で導入されてきたX-Analysisの実績に、生成AIの革新的な能力が加わることで、レガシーシステムの活用に新たな可能性が生まれています。

3.1 X-Analysis Assistantの主要機能

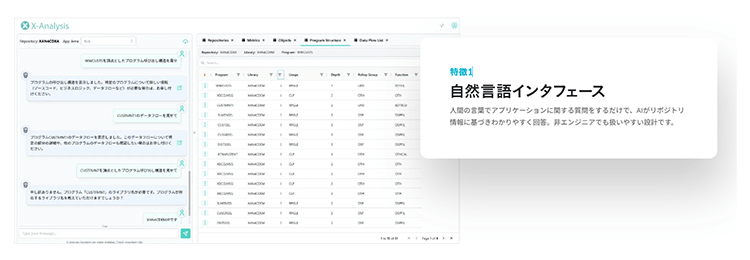

自然言語によるコード解説:

- Webブラウザ上で「このプログラム、何をしている?」と日本語で質問すると、AIがRPG、COBOL、CLコードの処理内容を平易な言葉で説明

- ソース全体の概要から、特定行の詳細説明まで、固定形式・フリー形式の両方に対応

- プログラムの呼び出し構造や処理フローを、技術者のレベルに応じて適切に解説

動いている資産の横断的分析:

- 実際に稼働しているPGM、CL、FILEなどのオブジェクトを対象とした分析

- プログラム間の相関関係や依存性を自然言語で説明

- オブジェクトの関係性を日本語チャットで調査可能

構造的文脈を活用した高精度な応答:

- X-Analysisのクロスリファレンスや呼び出し情報を参照しながらAIが回答

- システム全体のリポジトリデータを活用し、ハルシネーション(誤回答)を抑制

- 実運用に即した正確な説明を実現

セキュアな設計:

- 業務データやデータベースの中身は一切外部送信されない

- Claude(Anthropic社)を採用した場合、高いセキュリティと永続保存されない設計

4. X-Analysis Assistantが解決する課題と期待効果

4.1 ドキュメント作成・理解の課題への対応

X-Analysis Assistantによる進化: 従来のX-Analysisで自動生成されたドキュメントに加え、X-Analysis Assistantでは自然言語での対話型説明が可能になりました。

具体的な活用場面:

- 新規参画者が「このプログラムの目的を教えて」と質問すると、AIが業務観点での説明を提供

- 修正作業前に「このファイルを更新している全プログラムをリストアップして」と依頼し、影響範囲を即座に確認

- 「この行の部分だけ説明して」など、特定箇所に絞った解説を要求可能

期待効果:

- ドキュメント理解の時間が更に30~40%短縮

- 技術レベルに応じた説明により、教育期間が更に短縮

- 24時間365日、即座に技術的な質問に対応可能

4.2 属人化・技術継承の課題への対応

X-Analysis Assistantによる進化: ベテラン技術者の暗黙知を、AIが自然言語で説明できるようになりました。

具体的な活用場面:

- 「このプログラムが呼び出している他のプログラムを教えて」という依存関係の確認

- 「このファイルを更新しているプログラムを全てリストアップして」という影響範囲の特定

- 「200行目から250行目のコードを説明して」という行番号指定での解説

期待効果:

- ベテラン不在時でも開発・保守作業が継続可能

- 技術者間の知識格差が縮小

- 属人的な知識がAIを通じて組織知化

4.3 システム可視化・理解の課題への対応

X-Analysis Assistantによる進化: 複雑なシステム構造を、対話形式で段階的に理解できるようになりました。

具体的な活用場面:

- 「プログラムの全体的な流れを説明して」という質問から開始し、徐々に詳細へドリルダウン

- 「このプログラムから呼ばれる全ての処理を階層的に表示して」という構造の可視化要求

- 「フィールドから別名変数へのデータの流れを末端まで追跡して」という、エンドツーエンドの分析

期待効果:

- ブラックボックス化したシステムの理解が飛躍的に向上

- モダナイゼーション計画立案のための現状把握が効率化

- 外部ベンダーへの説明資料作成が簡素化

4.4 若手技術者教育の課題への対応

X-Analysis Assistantによる進化: AIが教師役となり、実践的な学習支援を提供します。

具体的な活用場面:

- RPGコードを見ながら「100行目のこの命令は何をしている?」と行番号を指定して質問

- 「50行目から70行目の処理を説明して」という、範囲を指定した解説依頼

- 「このプログラム全体の処理の流れを説明して」という、プログラム単位での理解支援

期待効果:

- OJT期間中の独学が可能に

- ベテランへの初歩的な質問が減少し、高度な議論に集中

- 実務を通じた継続的な学習が実現

5. 投資対効果と導入の容易さ

5.1 圧倒的な投資対効果

- X-Analysis Assistantは標準バージョンアップ機能として提供

- 保守契約中の既存ユーザーは追加費用なしで利用可能

- 新規導入ユーザーも従来価格で生成AI機能を含む最新版を入手可能

5.2 段階的な導入アプローチ

- 基礎構築期(2週間~1ヶ月): X-Analysisの基本機能でシステムを可視化

- 活用拡大期(1~2ヶ月): 影響分析やドキュメント自動生成を日常業務に組み込み

- AI活用期(2ヶ月以降): X-Analysis Assistantで自然言語解析を開始

- 最適化期(継続的): ベストプラクティスの確立と組織全体への展開

まとめ

X-Analysisは、IBM i システムが抱える様々な課題に対して、確かな解決策を提供してきました。世界5,000社以上での導入実績がその効果を証明しています。

2025年7月にリリースされた「X-Analysis Assistant」は、これまでの成功をさらに加速させる画期的なツールです。自然言語でのコード解説、動いている資産の横断的分析、構造的文脈を活用した高精度な応答により、以下の価値を提供します:

- 即座の理解: 「このプログラムは何?」という質問に日本語で即答

- 確実な影響分析: 修正による影響を自然言語で説明

- 効率的な教育: AIが24時間365日、技術的な質問に対応

- 知識の民主化: ベテランの暗黙知をAIが言語化

特に重要なのは、この革新的な機能が追加費用なしで提供される点です。IBM i システムを「レガシー」から「AI時代の戦略的資産」へと転換する絶好の機会です。

詳細な導入事例については、以下のリンクから各社の具体的な成功事例をご覧いただけます:

導入事例の詳細はこちら:https://x-analysis.jp/case/

「動いてはいるが、仕様がわからない」という状況から、「AIと対話しながら理解を深める」という新たなステージへ。X-Analysis Assistantが、その変革を実現します。

| AIX-Analysis Assistant株式会社GxP |

記事提供元

株式会社GxP

https://www.gxp.co.jp